湖北大学化学化工学院暑期“三下乡”

看垃圾治理示范县的工作新进展

【通讯员:项春 金什琦】“2017年,国家住建部在全国率先开展了农村生活垃圾治理和资源化利用示范县的参评工作,一共有100个,梁子湖区就是其中一个……”,鄂州市梁子湖区城市管理执法局副局长金州面带自信的微笑向来访的同学们讲述着。

8月7日,湖北大学化学化工学院垃圾分类调研团队前往鄂州市梁子湖区开展垃圾分类调研。梁子湖区的垃圾分类可追溯到2012年,在政府和全区人民的共同努力下,梁子湖区于2016年12月率先在湖北省通过了省级生活垃圾治理合格县的验收,在2017年成为全国农村生活垃圾治理和资源化利用示范县之一,在2018年,梁子湖区的垃圾分类政策已经覆盖了全部乡镇和50%以上的行政村。

梁子湖区能取得如此显著的成果,得益于其因地制宜的垃圾分类策略。据金副局长介绍,梁子湖区如今开展了三种不同的垃圾分类模式,分别是“智能回收、资源再生”的梧桐湖新区模式、“‘可腐烂’和‘不可腐烂’”的梁子东沟镇模式以及“鸡毛换糖”的万秀村模式。除此之外,梁子湖区还采用了“店收司运”的方法进一步对垃圾进行分类处理,即通过村代销店对村民的可回收垃圾进行分类回收,再由区政府通过购买服务的方式,聘请再生资源有限公司对村代销店代收的垃圾进行分类收运。

对于这一系列模式下的成果,金副局长表示,梁子湖区一个月共产生生活垃圾1500吨,其中可回收垃圾占生活垃圾的5.3%,并且梁子湖区目前只有50%的村实行了这种模式,若将这种模式全村落覆盖实行,可回收垃圾的占比将达到10%左右。除了数据层面的成果,这种模式的意义更在于提高居民的垃圾分类意识,同时也帮助梁子湖区获得“美丽乡村”的荣誉称号,当然,对于城管局的工作也会有一定的促进作用。

虽然梁子湖区因地制宜的这一系列模式取得了不小的成绩,但仍然存在一些问题。金副局长表示,垃圾分类在农村这边还有一个很漫长的过程,要百姓把这种意识真正树立起来不是一朝一夕的事,还需要加大宣传,继续往前推进。除此之外,财政投入仍是一个较大的问题。金副局长给我们算了一笔账:“一个桶就70块,一家一户两个桶,一户就一百四!梁子湖有18万人,18万人按一口一家,就有4万多户,一户两个桶,9万个桶,一个桶70块……”

垃圾分类的末端处理工作也是一个难题。金副局长介绍,垃圾分类有四个环节:淘、收、运、处,这四个环节若有一个环节做得不够,垃圾分类就算失败。即使老百姓把垃圾按类分开,保洁员把垃圾分类回收,但是没有分类运输的工具,垃圾最终还是会混在一起,之前所做的一切便也徒劳无功。

虽然农村垃圾分类工作开展实属不易,但金副局长表示他们将坚持推进,争取每年都有新的突破。

前辈知青勇开拓,当代传承习精神

【通讯员:刘益同】2019年8月12日,在团中央“情系北大荒,建功新时代”社会实践项目的号召下,湖北大学数学与统计学学院一行六人在指导老师周杰的带领下组成“Harbin小分队”赴黑龙江省哈尔滨市开展以北大荒精神助力乡村振兴为主题的社会实践活动。

伴随清晨的露水,“Harbin小分队”到达有着东方莫斯科之称的哈尔滨,在与黑龙江八一农垦大学完成对接工作后,小分队来到了饱藏三代北大荒人创业艰辛的北大荒博物馆,体会北大荒的困苦,学习北大荒精神。

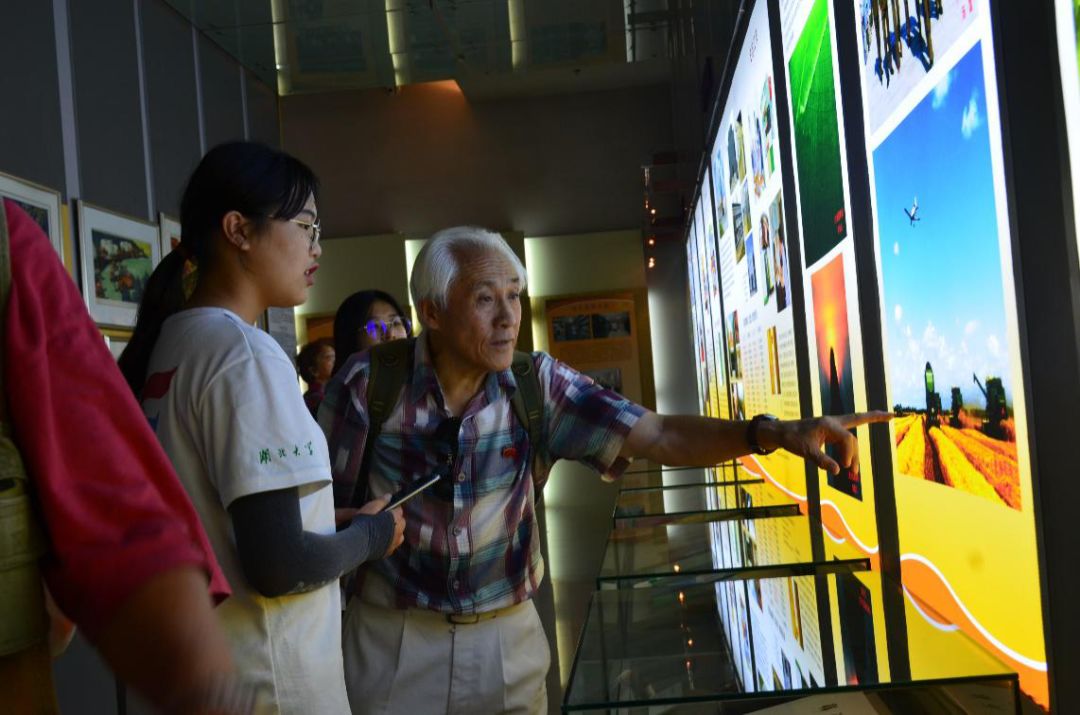

颇为巧合的是,小分队在北大荒博物馆竟恰好与前来追忆北大荒农垦生活的老知青相遇。老知青热心为我们进行了讲解,带领着小分队从北大荒垦前史略、北大荒开发建设历程、北大荒英雄群体、北大荒文化事业和文学艺术,一直走到北大荒的现代化大农业,北大荒当下社会事业和龙头企业,对北大荒的精神有了充分领悟。

值得一提的是,在参观北大荒英雄群体时,老知青在讲述四十余年前英雄们壮烈牺牲时的真实事迹时,不断低声啜泣。老知青口中的悲烈往事,向我们诠释了那不屈不挠、令人震撼的先辈的精神,是如何让这广阔的荒地摇身一变成为今日富饶的“大粮仓”,如何让这不毛之地,拔出今天无数中国人口中香甜美味的大米!

带着对北大荒“艰苦奋斗、勇于开拓、顾全大局、无私奉献”精神的感悟,为探索哈尔滨市民对北大荒精神的态度和对北大荒地区农业发展现状的想法,小分队在下午来到了哈尔滨国际会议展览体育中心发放了调查问卷。在与哈尔滨市民的聊天接触中,小队收获到到更多关于北大荒的过往记忆。

北大荒是东北的,但是北大荒精神却是全中国所有人的,一位调研队员这样说到“这第一天的实践,立马就让我感受到了北大荒精神信念的力量,那种‘头顶蓝天、脚踏雪地、啥都没有、唯有双手’的样子把我深深震撼到了!”

皖南之行:觅文都墨痕,探非遗文化

【通讯员:王怡】众所周知,随着全球化趋势的加强和现代化进程的加快,我国的文化生态发生了巨大变化——非物质文化遗产受到了越来越大的冲击。一些依靠口授和行为传承的文化遗产正在不断消失,许多传统技艺正濒临消绝的威胁。

由此观之,身为中华民族的未来中坚,我们每一个中国青年都有责为我国的非物质文化遗产保护献出自己的力量。为了更好地了解我国的非物质文化遗产以及与之相关的国家政策、政策的具体施行情况,从而推进其保护事业的发展与我国地方优秀历史文化的弘扬,湖北大学历史文化学院“赴皖南文化拾遗”项目团队于6月25号至7月1日期间,先后前往安徽省的桐城市及安庆市,展开了对桐城玉雕与安庆民歌这两项非遗项目的调研。

文城中的平民化玩物

——桐城玉雕的滥觞、流变与现状

6月26日,团队成员与计划采访单位——桐城市文化馆的相关工作人员进行联系,确认了第二日的访问日程。27日上午,部分队员前往安徽省桐城市文化馆办公室,准备就桐城玉雕文化的相关情况进行调研。到达桐城市文化馆后,小组成员择要说明了团队此行目的与实践内容,受到了相关工作人员的热情接待。小组成员在文化馆副馆长、办公室主任郭骊女士的带领下参观桐城市文化馆。

随后在对郭骊女士的访谈中,成员们初步了解到桐城文化的历史渊源,如其地域区划流变、桐城文人的具体流派以及桐城市的主要非物质文化遗产名录等。郭娅女士谈到:桐城派与桐城歌是桐城市的两大“文化名片”。桐城派属于雅文化,桐城历史上所出之文人雅士,在中国文坛上占比高至三分之一,由此可窥桐城深厚历史文化底蕴之一斑;而桐城歌则为俗文化,是黄梅戏的滥觞。

随后,团队成员将话题逐渐过渡到此行的主要研究对象——桐城玉雕文化上。在郭娅女士的介绍中,成员们认识到桐城玉雕文化的滥觞、桐城玉雕工艺的主要传承形式、桐城现代玉雕产业的商业化概况与受众程度、中央与当地政府近年来对桐城玉雕产业的政策导向与保护力度概况。郭娅女士告诉我们:桐城玉雕文化起源自清朝乾隆年间。玩玉的风潮推动了玉雕文化的盛兴,同时推动了玉雕产业的发展。因玉雕产业以从事加工为主,一定程度上来说,桐城玉雕文化即“玉加工文化”。桐城玉雕的手艺传承形式大体不离“师徒相传”或“家学相承”。桐城人的整体文化水平较高,由此,在桐城从事玉雕产业的劳动人民能把玉的文化价值发挥到极致,同时也能把利润实现到极致。2008年北京奥运会时,展出的金镶玉的牌子就来自桐城,得益于桐城传统玉雕工艺。改革开放以来到2010年是桐城玉雕产业的飞速发展期,然而近年来,由于国家政策的转向,桐城玉雕产业比较萧条,不太景气。

随后,团队成员前往桐城玉雕文化园进行调研。小组成员发现,正如之前的郭娅女士所述,桐城玉雕产业文化园整体呈衰败态势——大多店铺门锁紧闭,街道上无人行走,只有稀稀落落的车辆停靠在路旁,有的地方还晾着衣服。园内一位工作人员对小组成员说:“产业园基本已经没有什么人了,都搬走了,要调研的话就得去别的地方。”在极少的开着门的店铺内,工人们挤在一间狭小的房间里,正做着手里的活儿。

7月1日上午,通过电联文化馆工作人员进行预约后,团队一行人启程至安庆市文化馆,准备通过实地采访了解安庆民歌概况。在表明来意后,文化馆的邓主任告知我们:由于安庆民歌的非遗项目级别仍停留于市级——源于伊始申报环节所出现的种种问题,加之其所涵盖方面过于芜杂,难以以馆展的形式进行呈现。因此,安庆市文化馆并未将其作为侧重展示对象,馆内相关资料储备也十分有限。知悉这一情况后,队员们决定调整考察方向——就馆内主要非遗保护项目进行概要了解。

在邓主任的引领下,队员们来到了馆内的中心展厅。邓主任介绍道:该馆为安徽省第一个正式市级非遗展馆——对于非遗的保护与宣传工作已经积累了一定的经验。之后,邓主任就厅内所展出的安徽省非遗项目的国家级传承人尤其是领衔人物进行了简介,如著名黄梅戏表演艺术家韩再芬。令队员们对主要非遗项目的传承情况有了一些基本的认识。

接着,邓主任对安徽省国家级、省级、市级非遗项目择要地向队员们进行了解说与演示。展示主要侧重于手工技艺方面:桑皮纸、望江挑花、胡玉美蚕豆辣酱制作技艺、顶雪贡糕制作技艺……邓主任的解说让队员们了解到这些非遗项目的历史源流、基本制作原理、现代功用等情况。

在游赏完毕后,邓主任携队员们回到办公室。在了解文化馆主要非遗项目内容后,队员们开始就文化馆的主要运作机制、本馆在非遗项目保护工作中遇到的问题等对邓主任开展访谈。邓主任提到:现今非遗保护工作中所面临的一个普遍性问题为:如何从公益化向常态化转变——亦即由过去的“主要依靠政府出资出力”向“提高民众自觉传承意识”转变。其预测,在未来的非遗保护工作中,保护理念的转变定会成为有效施行保护工作、得到高效成果的关键一环,队员们也表示认同文化自觉对于非遗传承的重要性。当然,经济因素对于文化传承自然也是不可或缺的。邓主任提到,在该馆非遗项目保护工作中面临的另一个重要问题便是经费问题——政府对于某些项目所提供的经费不足也是导致的一些非遗项目得不到重视与保护的普遍原因。如民歌在该馆的鲜获重视,在很大程度上也与之有关。队员们呼应道:精神建设着实需要建立在经济建设的夯实基础之上才得以顺利开展。

桐城素有“吴头楚尾”之美称——作为江淮文化圈的发祥地和集中地,其富具鲜明而独特的地域文化特征。其深厚之历史积淀、源远流长之历史文化、丰富之历史遗存,自然难仅仅从桐城玉雕中览之无遗。然而,通过这一切口,我们深刻体会到非遗文化的魅力——在跌宕历史流变中仍坚韧相承,始终未曾断绝的工艺及蕴于其中的人文精神。同时,也对桐城、安庆及全国它地大多数非遗项目之不容乐观的发展现状有了一定的认识。

为了更好地了解非物质文化遗产的传承现状,团队成员深入基层群众进行问卷调查。为了提升问卷调查结果的有效性和真实性,一方面,团队根据本次主题及桐城与安庆两市的不同情况设计了调查问卷;另一方面,团队成员分散奔赴于两市各处,对当地不同年龄与职业的市民及小部分游客进行了问卷调查。

随后团队成员对问卷调查结果进行了录入与分析。就问卷调查的反馈结果来看:一方面,有相当一部分人对于其身处城市的非遗项目了解甚少。即使是土生土长的本地人,多数也只听说过几个非遗项目,且均为全国知名度极高的非遗项目。另一方面,民众获取非遗文化信息的渠道十分单一,几乎只能从新闻报纸的有限宣传中窥之二三。

我国非遗文化保护工作的开展并非易事,要走好这条路,作为国家中坚的青年们无疑任重道远——愿我们中的每一个人都能时刻铭记:路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。