武汉分级诊疗团队实地走访二级医院

(通讯员:赵振超)在调查完三甲医院和基层医疗机构后,调研团队了解到了基层医疗机构水平不足以及基层医疗机构与大医院之间信息不互通等一系列问题,通过走访武汉市卫生健康委员会以及各区卫生健康委员会,团队成员对这些问题又有了更深入的了解,并知道了武汉市目前采取的主要措施是强基层和加强医联体建设。而在医联体建设中,二级医院发挥了重要的作用,作为分级诊疗制度的又一个重要的主体,湖北大学政法与公共管理学院武汉分级诊疗调研团队于7月4日开始对二级医院进行实地调研。

什么是二级医院?二级医院是指符合中国医院等级标准的一类医院的统称,是向多个社区提供综合医疗卫生服务和承担一定教学、科研任务的地区性医院。一般来说,通常县、区、市级医院都是二级以上医院。调研团队从二级医院中选取了具有代表性的武汉市第六医院、武汉市第八医院和紫荆医院。

团队首先来到武汉市第八医院。通过实地调查发现,武汉市第八医院整体基础设施建设较为陈旧,且人流量较少,观察医院的宣传栏,可以看出宣传的更多的是关于各类病种以及一些传染病的介绍。随着更深入的调研,团队了解到,在2017年底,江岸区委区政府与武汉市中心医院签订了《区域医疗集团合作框架协议》,建立由武汉市中心医院,武汉市第八医院以及6家社区卫生服务中心组成的江岸区“1+1+n”紧密型区域医疗联合体。

第二站团队前往武汉市第六医院。来到武汉市第六医院后,团队发现同为二级医院,武汉市第六医院的基础设施建设更新,且在调研中发现,武汉第六医院同样在加强医联体建设,同武汉市第一医院共同建立了皮肤科医疗联合体,在大厅中还可以看到专门的转诊接待咨询处。

在最后的调研地点紫荆医院,团队成员陈珍指出:“与之前走访的二级医院相比,紫荆医院无论是在基础设施建设还是就医环境上都做得更好,同时也是唯一一所我们发现在医院宣传栏里介绍有关分级诊疗制度中报销部分的内容的医院。通过设置起付线,用差异化的起付线来促使更多人基层首诊,完成分级诊疗的目标”。团队同时也了解到,三甲医院也会定期下派专家前来紫荆医院坐诊。

经过对二级医院的调研,团队总结出二级医院主要存在的一些问题:1、医院自身水平不够,不同二级医院之间差异巨大,难以承担上转任务。同为二级医院的第八医院和第六医院,在基础设施和医生水平上便差异较大,因此在承担上转任务时,水平低的医院难以承担,只能上转到更好的医院。2、医院对分级诊疗的宣传工作不够。在调研中发现,各二级医院很少有对分级诊疗工作的宣传,更多是对各病种的宣传,致使很多人不了解分级诊疗的具体相关内容。3、医联体建设效果不足,各级医院信息仍然不互通。团队发现尽管调研的二级医院都在推进医联体建设,可实际工作中还是存在信息不互通的问题,二级医院对基层医院的情况不了解,基层医院也对上级医院信息的获取存在障碍。这些问题都需要分级诊疗涉及的各主体之间去寻求一个均衡点,积极去解决问题。

通过今天对二级医院的调研,调研团队对于分级诊疗涉及的又一个主体有了更深入的了解,接下来团队会再接再厉,积极在各主体中寻求平衡,为武汉分级诊疗推进工作提供优化路径,助力分级诊疗制度建设。

江渝同舟,与爱同行

(通讯员:陈玉婷 阮慧颖 杨娜 吴焰 程梦丹)为了解重庆马武镇“精准扶贫”方略中教育扶贫工作的开展程度,以及切实加强对农村留守儿童的教育和关爱,湖北大学外国语学院志愿者协会选派优秀大学生志愿者在暑假期间赴重庆马武镇开展“江渝同舟”三下乡社会实践活动。

今年是该志愿服务团队第四年进驻马武镇。7月8日及9日,志愿者前往部分留守儿童家中进行了家访,开展了一系列包括对学生家庭情况的基本了解以及对当地义务教育的保障情况的调研工作。

家访中,谭路弋的妈妈说,因为马武镇的英语教育环境不够好,准备在下学期将孩子转学至涪陵。刘庆秋的妈妈表示马武镇没有补习班,孩子独自去城区上补习班会不安全,所以孩子没能上课外补习班。部分被访的学生家长不识字,大部分家长无法帮孩子辅导家庭作业。

据家长反映,大部分孩子会在家里长时间玩手机,他们对这种情况难以管控。班长蔺奉莹的奶奶说,虽然孩子成绩优异,但她平时会长时间刷手机。她会熬夜玩手机,以至于晚上10点以后才会睡觉,陪伴她的爷爷奶奶难以管控这种情况。

通过家访,志愿者了解到,大部分留守儿童的家庭经济状况不好。同时,被访的孩子大多并非独生子女,一些孩子有年龄差较大的兄弟姐妹。刘志琪的奶奶是一名环卫工人,她表示,虽然生活条件比较艰苦,但是孩子在家很听话、很孝顺,经常帮奶奶做家务事,所以再累都值得。

“通过这次家访,让我更加深入了解到孩子们的生活与家庭状况。他们真的很需要我们的帮助,我会尽我所能地去陪伴他们成长,给他们温暖与关爱。也希望社会能给与留守儿童特别的关注,让他们也能感受到这个世界的美好与善意。”志愿者黄悦说到。

此次调研,志愿者了解到留守儿童在接受义务教育过程中除了经济和教育条件上的困难,其自身也存在一些不良的生活习惯影响着他们的学习。通过对留守儿童进行家访,志愿者可以深入了解留守儿童生活与心理最真实的情况。

高举文化传承旗帜 增强家族历史认同

——湖北大学学生赴襄阳调研家族文化现状

(通讯员: 周子淇 高琦 刘豫贤 李泽源 姚倩)“天下之本在国,国之本在家,家之本在身。”家庭是“国家发展、民族进步、社会和谐的重要基点”,“千家万户都好,国家才能好,民族才能好”。家风是民风社风的根基,是社会和谐的基础。

为深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,特别是关于“注重家庭、注重家教、注重家风”的重要指示精神,体会新时代背景下家族文化的发展,7月8日至7月11日,湖北大学计算机与信息工程学院“三下乡”赴襄阳市调研中国传统家族文化传承过程中存在的问题以及解决策略。项目调查团队(以下简称“团队”)专程前往湖北省襄阳市单家祠、习家池、古隆中武侯祠等地,通过实地寻访、问卷调查等形式深入了解家族文化的发展,探寻“家风”的重要意义,及其当前发展中所存在的问题。

政府斥资修缮祠堂,家族文化有所依托

襄阳市大力重视家风建设。据悉,襄阳市政府出资200万对单家祠堂进行大修,修缮后将作为北街一个重要的景点。

7月10日上午,团队成员前往该地对其负责人和街边游客进行采访,单家祠修复项目负责人张先生告诉团队成员,“近些年,襄阳市政府十分重视家风文化的建设,对于一些有悠久历史的祠堂,提供资金进行修整,同时鼓励其对外开放,让更多的人了解到本家族优秀的家族文化。”在单家祠附近纳凉的李先生也表示,“家族文化是家族命脉,不管何时何代,人不能忘本,家族文化就是提醒族人不忘根,不忘本。”

随后,团队在街边进行问卷调查,结果发现,有82.7%的人家里没有族谱或没有完备的族谱,仅有17.3%的人家里有完备的族谱。有93.8%的人对于自己家族的宗法停留在一般了解甚至是不了解的层面上,仅有6.2%的人对自己的家族宗法有所了解。从中不难看出家族文化在传承和普及方面仍存有很大的问题。但同时又有97.8%的人觉得有必要重视家族文化,这也反映出村民心理上对于本家族文化建设的迫切需求。

响应文化号召,弘扬新时代优良家风

家风,是一个家族代代相传沿袭下来的体现家族成员精神风貌、道德品质和整体气质的家族文化风格。近年来,襄阳对家风建设尤为重视,政府部门开展了一系列关于家风建设的活动。据悉,今年的5月22日,襄阳市家风、家教实践基地落户隆中。

为了更好地了解襄阳市家风建设现状,7月10日下午,团队来到古隆中武侯祠。隆中是诸葛亮躬耕、求学之地,历史上著名的刘备“三顾茅庐”和“隆中对策”等史事都发生于此。武侯祠为襄阳“古隆中”的主要建筑,始建于明嘉靖年间,清乾隆二十一年(1756年)重修,坐北朝南,占地面积约1000平方米。

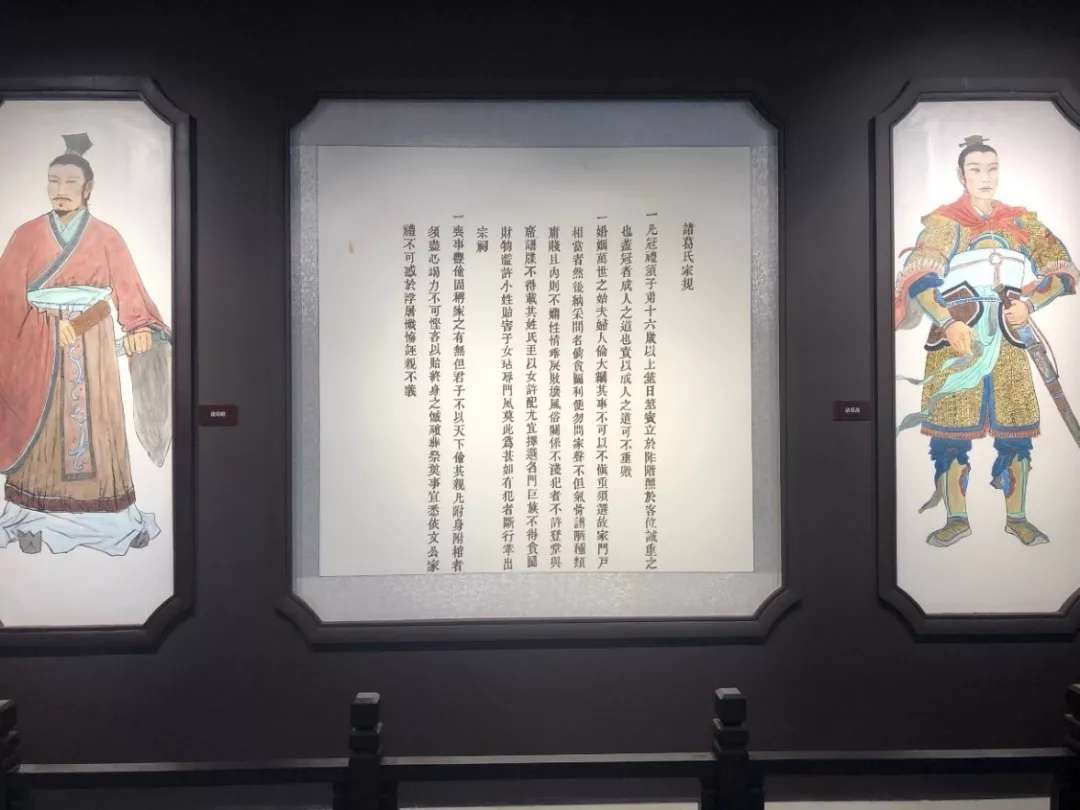

武侯祠的侧门坊上,印刻着“淡泊明志、宁静致远”八个大字,其距今已1800余年,超越时空,历久弥新。祠中,仍能看到诸葛家族的家规、宗祠和二十代族谱。“先祖遗风传百世,后裔远志继千秋”。

参观完毕,团队一行人采访了姓氏起源卷轴纪念品店的店员王女士,她说,“家族文化是中华民族文化不可缺少的一部分,中国的姓氏家族文化源远流长,要认识了解中国姓氏家族文化,首先要知道姓氏家族这个根从何而起。”回去途中,司机冯师傅谈到,“我自己家中没有族谱,也没有祠堂。但是我认为这些应该是要有的,家族文化是需要重视的。”

通过此次在襄阳关于家族文化的调研,团队认为作为当代大学生,应秉承中华风骨,傲然于当代的雨雪风霜,去发掘逐渐被大多数人遗忘的宗庙祠堂,去聆听一曲家族渊源的传世绝响。我们共同希冀中华传统文化,薪火相传,繁荣昌盛!