为响应十九大号召,传承非遗文化,秉持着文化自信,湖北大学化学化工学院赴恩施州调研西兰卡普染色技艺团队于7月5日到达恩施州建始县,并于7月7日至9日,先后通过调查建始县图书馆文献、走访当地老人、亲身实践等方式进行探究,初步了解了湖北省恩施州建始县传统植物染色技艺的历史与发展现状。

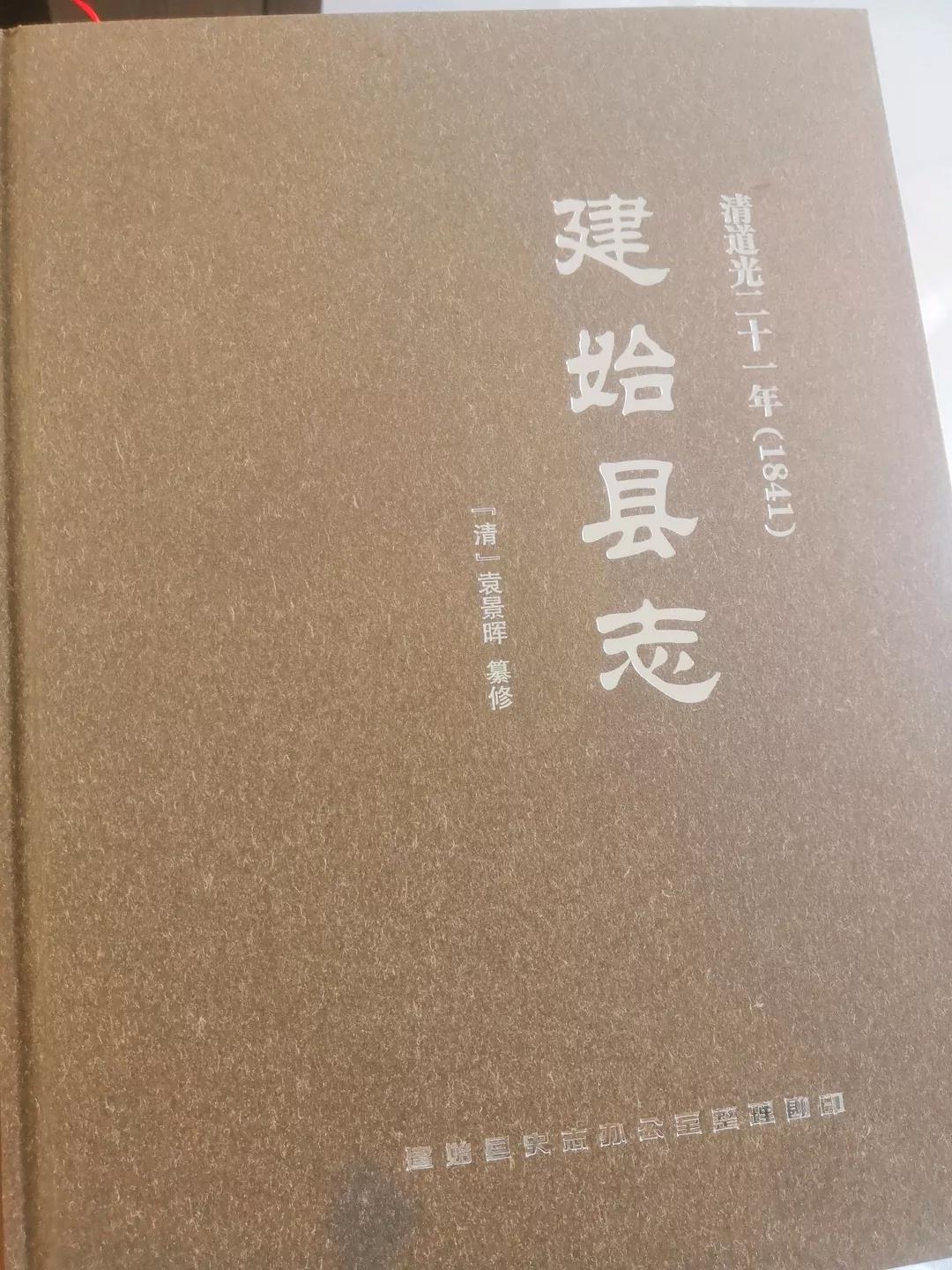

流经建始县的广润河河水涓涓不息,流淌着我们团队对西兰卡普染色工艺的好奇心与探究心。怀着浓浓的好奇心与探索心,我们走进了建始县图书馆,想要通过县志,了解到这片土地上古老的染色工艺。

由于文献资料不够完整,我们未能找到清道光以后到改革开放之前建始县志中关于这种古老的染色工艺的历史。虽然这个难题未能解答,我们倒也从县志中了解到建始县丰饶的物产,如黄柏、五倍子、栀子、紫苏等药类植物,这些植物可以制作染料。据悉,近年来“生态、环保、多元文化”已经成为世界各国的重要发展主题之一,天然植物染色工艺以其无害、可降解、就地取材的特质重新进入人们的视野,找寻这种工艺也正是我们团队此行的目的。

提前和张国英(87岁)、刘承英(86岁)两位老人联系后,我们带上摄像机,踏上了去往建始县红土坪乡的寻访之途。两位老人虽已头发花白,但仍精神矍铄,热情地接待了我们。为保证交流的畅通,我们还特邀当地老人李德秀老人同行。在表明了我们的来意后,张国英老人开始向我们介绍:建国后红土坪的三队、四队、六队、七队曾经大量种植过一种叫做“蓝紫”的植物,这种植物被染坊收购,可以用作染料。之后她也向我们介绍了蓝紫染布的方法。遗憾的是,自染坊被取缔之后,蓝紫也消失无踪,如今再难寻找。而刘承英老人则为我们详细介绍了用桑叶染色的方法。她清晰的思路,迅疾的语速让我们几乎忽略了她是一位年近九旬的老人,尽管偶有遗忘,却也能迅速回忆起来。三位老人的引导让我们受益颇多,也让我们对接下来动手染色的过程有了眉目。

▲从左往右依次为刘承英、李德秀、张国英老人

7月9日,我们团队综合了调查资料及采访经验,进行了初步的染色实验。团队结合专业知识,利用桑叶、小叶紫檀粉、茜草等原料,探究植物染料着色的关键工序。

湖北大学化学化工学院赴恩施州调研西兰卡普传统染色技艺团队将继续在实践中探寻传统草木染的技法,感受中国非遗文化的魅力。长恨春归无觅处,广润河畔草木香,这奇异的草木芳香,正是中华民族文化史上的一颗璀璨明珠。